Du 15 novembre 2025 au 4 avril 2027

À La Réunion, l’exposition « Les engagés du sucre » au Musée Stella Matutina révèle l’histoire méconnue de l’engagisme, née après l’abolition de l’esclavage.

Installé dans une ancienne usine sucrière, le musée en assure la mémoire et la transmission.

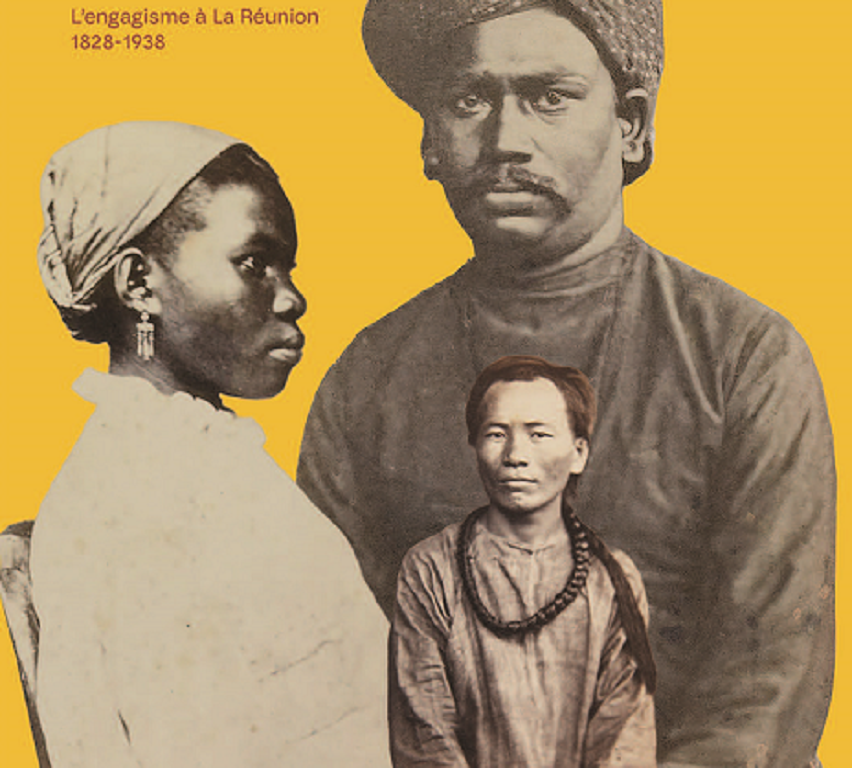

L’exposition « Les engagés du sucre » au Musée Stella Matutina invite à découvrir une histoire méconnue, celle de l’engagisme, qui a profondément marqué La Réunion et forgé son identité culturelle. Après l’abolition de l’esclavage en 1848, alors que la production sucrière connaît une forte expansion, les colons font le choix d’importer une main-d’œuvre sous contrat à bas coût. Près de 164 000 engagés, venus d’Inde, d’Afrique, de Madagascar et des Comores, arrivent ainsi sur l’île entre 1828 et 1933 et vont travailler jusqu’en 1938, année de la fin de l’engagisme.

Le parcours de l’exposition séquencé en huit chapitres, retrace l’engagisme comme un phénomène mondial, l’histoire des engagés : leur destin depuis le recrutement dans les pays d’origine, les conditions éprouvantes de la traversée maritime et l’arrivée dans les lazarets de quarantaine, jusqu’à la vie dans les plantations et les usines sucrières. L’engagé, juridiquement libre, conserve son nom, sa culture, sa religion et les transmet, malgré la dureté du travail et l’encadrement strict imposé par le contrat. La sortie de l’engagisme ouvre de nouveaux horizons : rapatriement, prolongation des contrats ou installation définitive à La Réunion, avec l’accès progressif à la citoyenneté française et à l’intégration sociale par l’école et la départementalisation.

Le propos met également en lumière les héritages contemporains de cette histoire. Dans les années 1960-70, un mouvement de réappropriation culturelle et cultuelle s’affirme, notamment parmi les descendants indiens, avant de s’étendre aux autres communautés. Aujourd’hui, la richesse et la diversité de la culture réunionnaise ne peuvent se comprendre sans l’apport des engagés et le métissage qu’ils ont contribué à créer.

Le parti-pris de l’exposition est double : combler un vide de mémoire en donnant visibilité et reconnaissance à une histoire longtemps occultée, et replacer le cas réunionnais dans un cadre plus vaste, celui d’un phénomène mondial qui a concerné cinq millions de personnes et marqué durablement de nombreux territoires. Présentée dans un ancien site sucrier qui fut lui-même témoin de ce passé, l’exposition s’impose comme un lieu de transmission et de pédagogie, à la croisée de l’histoire locale et de l’histoire coloniale française, inscrivant la mémoire des engagés dans le récit national.